在我的记忆中,应该是1997年的夏天,舒炯先生在四川美术馆举办了第一个书法个人展,并在著名的“明远楼”这个成都老皇城门匾命名的地方,答谢八方,当时人山人海的景象,“望之如云”,犹如我对书法宗教般的虔诚,也就是从那时起,我跟舒炯先生习书已经27年了。 如果从那时起再往前推20年,正好是中国改革开放的前夜,那么再过三年,算起来有半个世纪的年数。在这50年间,恰恰是中国书法从第一届全国书法展开始,到中国书协的成立,再到今天的全国展追逐与争议。从舒同、茅盾、周而复、启功等老一辈书法家的继承到刘正成的中青展创新再到沈鹏、张海、苏士澍、孙晓云的守成,今天书坛的老人就是当前八九十年代崛起的第一批年轻人。刘正成先生在1997年“舒炯书法艺术”作品集的序中写到“全国第一届书法展览就是中国书协成立准备期的那次展览,舒炯的作品便同何应辉和我,以及那些书中老前辈如刘东父、余中英等的作品一起入选展出了。继而成为中国书协成立之后发展的第一批会员”。那一年是1981年,舒炯先生才24岁。 舒炯,字树庭。满族,属正红旗,满族名:舒穆禄.文烨,四岁学书,受业于西蜀李灏先生。书法遍临历代诸家,于汉魏六朝用功极深,善草书,熟经史子集,懂武学内功,通佛法,遂成自家面目。

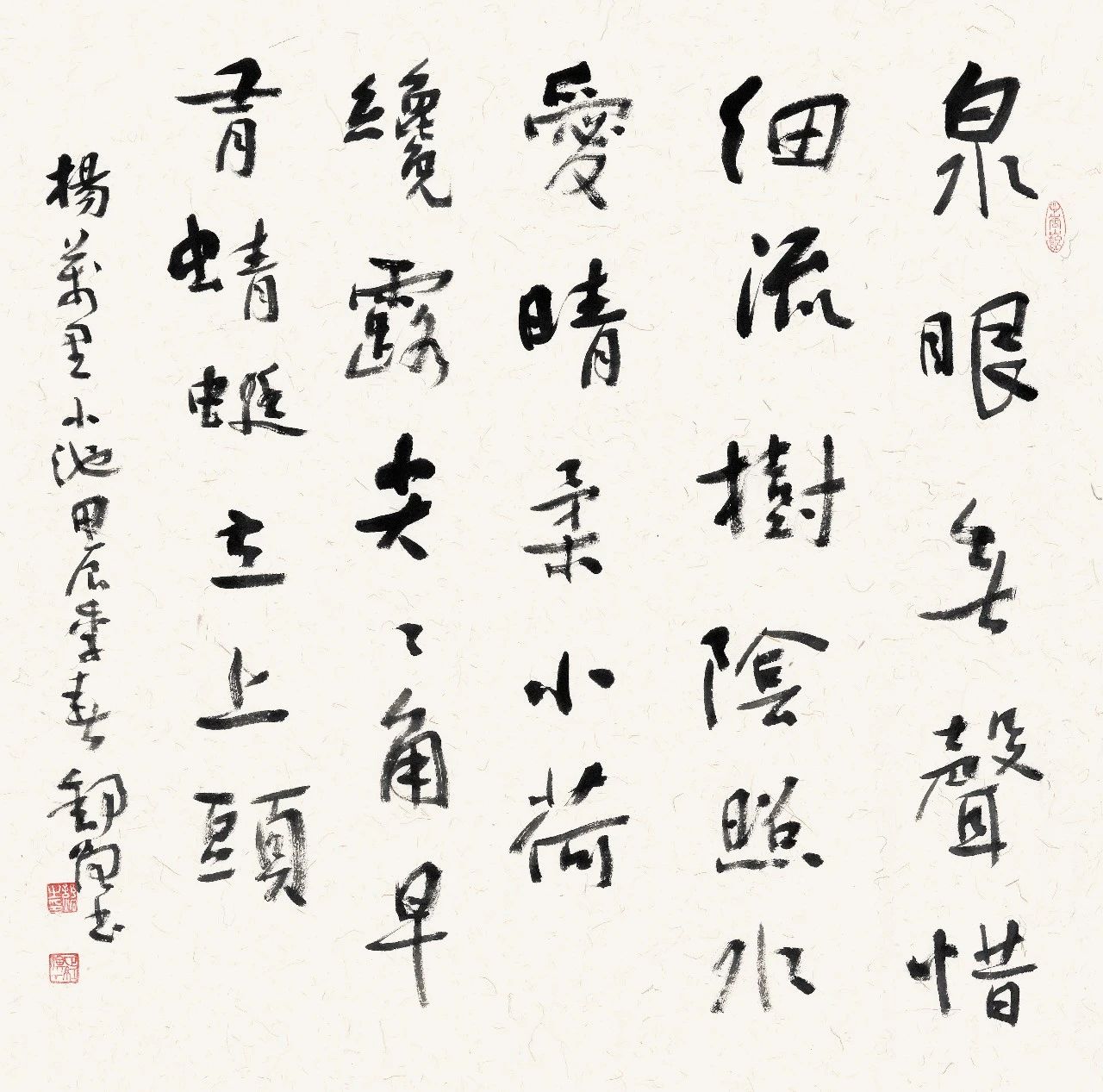

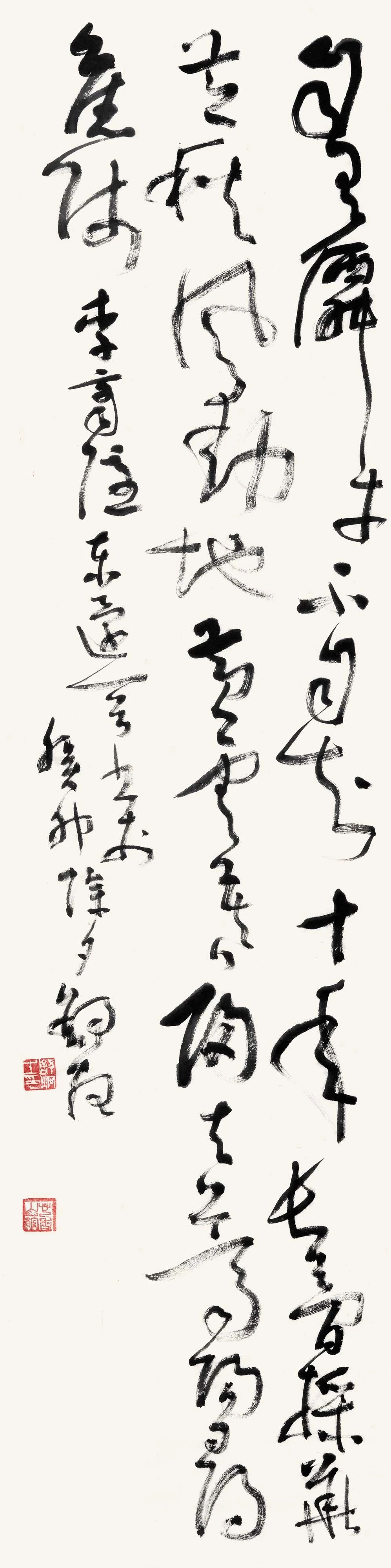

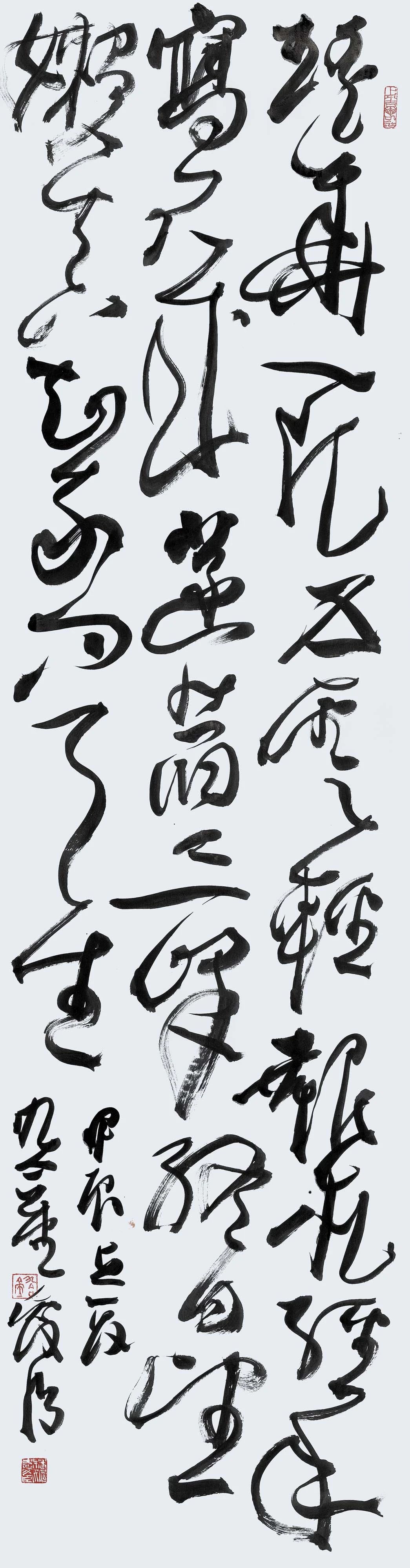

舒炯 行书杨万里《小池》 69cm x69cm

书法为什么是艺术?书法的审美又是什么?在这50年间,悄然发生转变,特别是在当下,争论不休。熊秉明说“书法是中国文化核心的核心”,具有典型传统文人审美价值,以及书法的原创价值和性情表现,恰如《兰亭序》《祭侄稿》《寒食帖》的表现一样,内容是核心,形式为内容服务,也就是书法的创作过程要“写什么”。而以西方审美价值观为主的当下书法主流审美,把“形式即内容”以及有意味的形式作为主观创作审美,书法展览的创作中,常常把“形式制作”当成创作,把表现形式美放在首位,认为内容无所谓,“怎么写”很重要。显然,中国书法的审美进入西方审美的陷阱。 舒炯先生的书法从出道到现在的近50年间,可以说是在书法审美及创作上,秉持了“书法是中国文化核心的核心”这一思想,他的书法既有六朝碑版之气,又有书写风雅之意,将碑帖融会贯通,可以说是蜀中乃至全国近百年来碑帖融合的代表人物,与他的“大师兄”刘正成共同继承了他们的老师李灏先生的优点,有论书不起底稿一挥而就的风范,称得上是一个真正的文人书家,颇为海内方家称道。

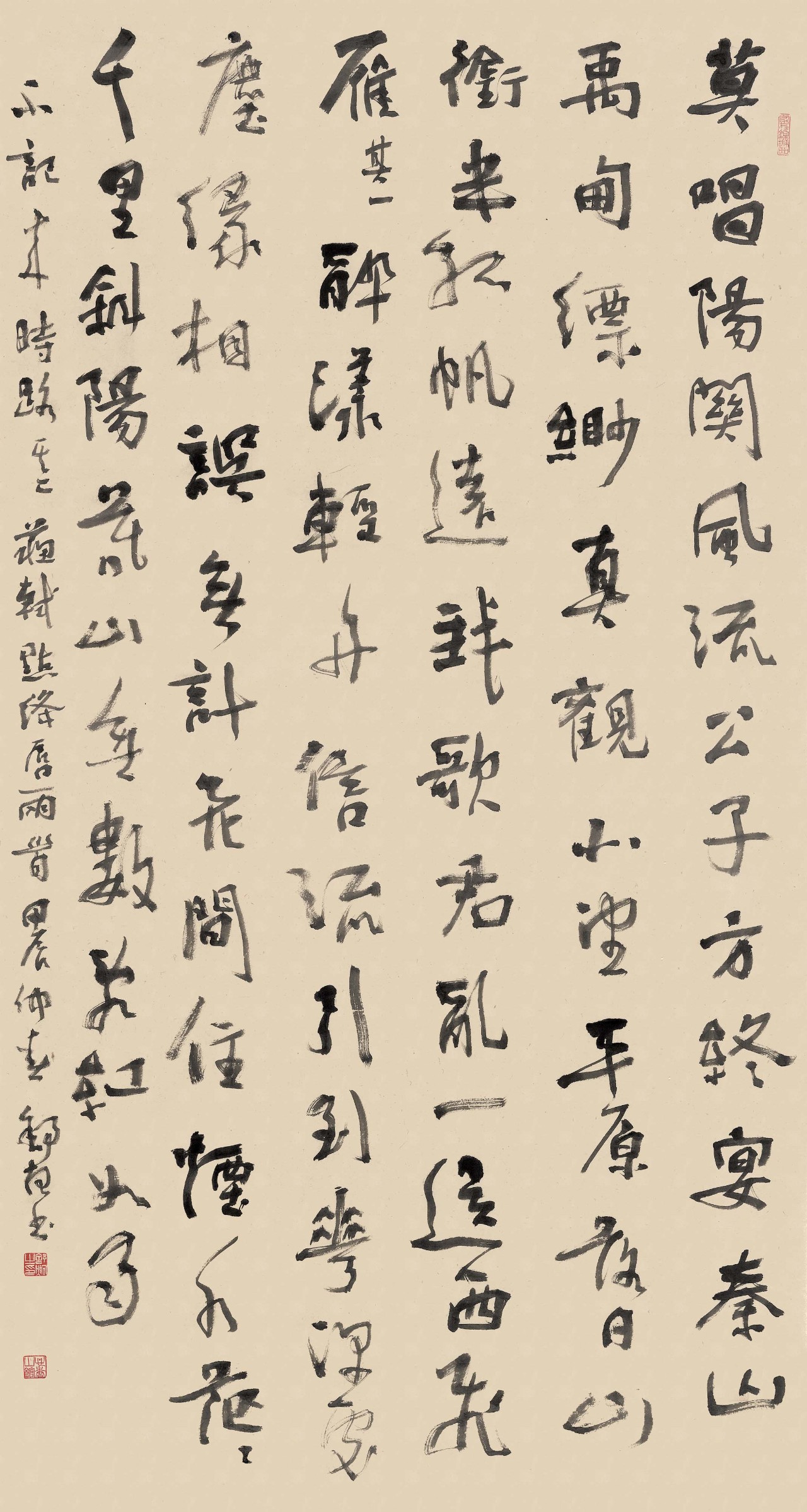

舒炯 行书左宗棠对联 137cmx35cmx2

舒炯能成为百年来蜀中碑贴融合的代表人物,离不开这个传奇人物李灏。 李灏,工书,过目不忘,能随口背出《书谱》和《广艺舟双楫》,兼怀诸种才艺,诗文经学并称。二十岁之前,其父在安顺桥南侧有诸多房产,号称“李半截。”后经变故,从教师沦为炉前工。逝世于1978年,年仅49岁。他去世一年多,舒炯入展全国第一届书法展,开始扬名。刘正成先生说“李灏先生常常给我提起舒炯,说他收了一个得意弟子”,当然,李灏先生的弟子中还有郑家林、孙仁杰、苏小波、刘立仁等,皆蜀中知名。虽然李灏先生天不假年,但仅仅从他的弟子刘正成和舒炯在书坛的影响力,就足以证明他的知人之明。蜀中还有一位书法大家吕洪年先生,也是满腹经纶,陈子庄落难之时在其府上住了半年之久,有次李灏前来拜访,见面便说“你抢了我的徒弟”,足以证明他的诲人之智。

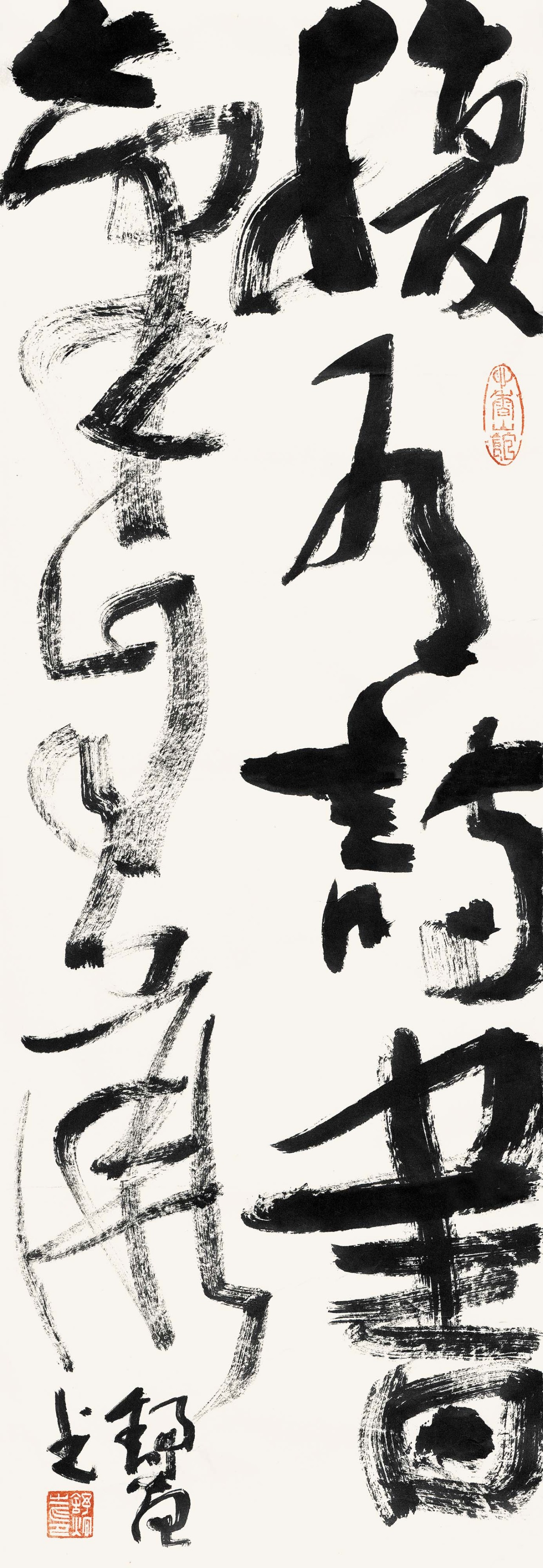

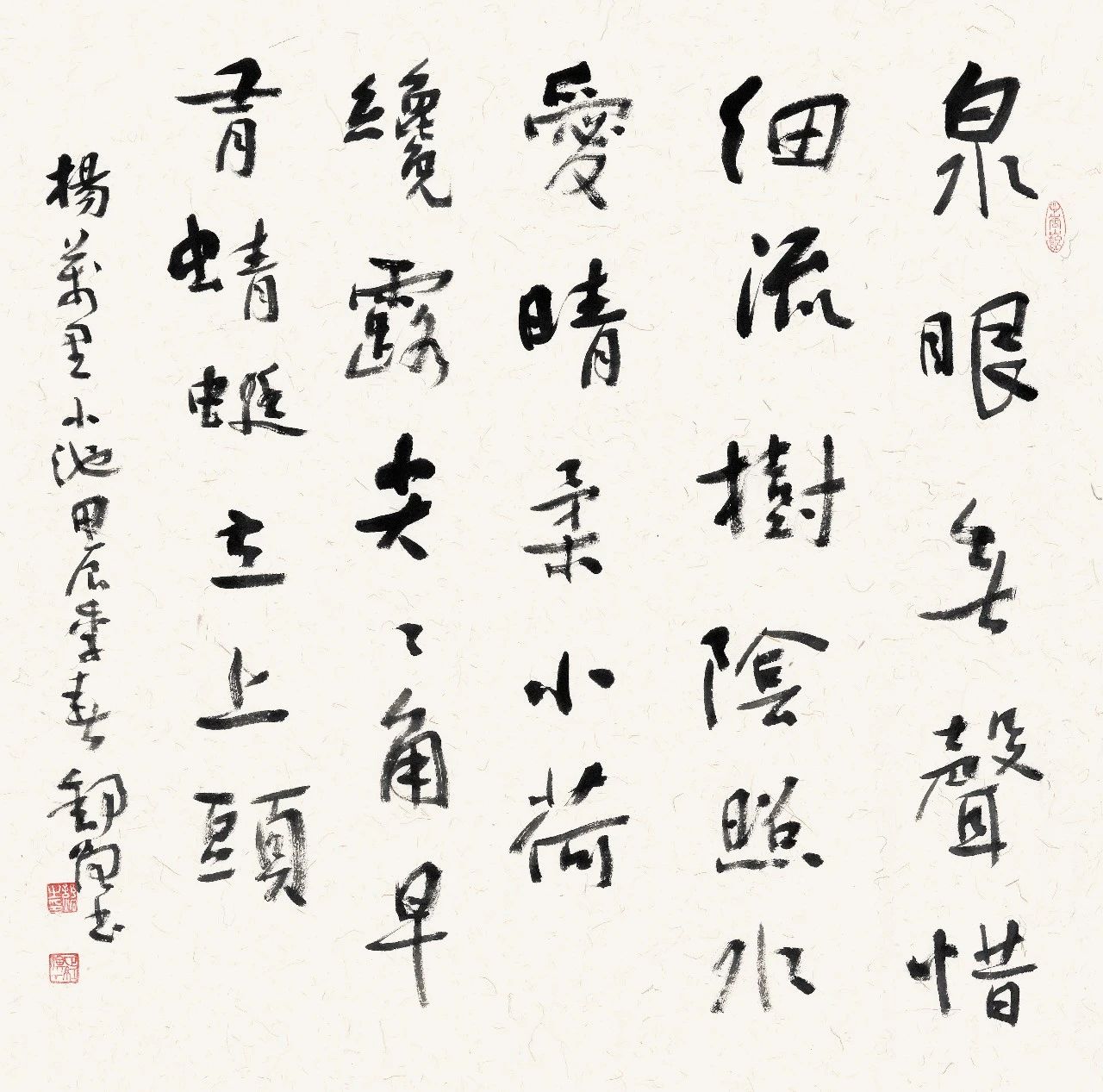

舒炯 腹有诗书气自华 51cmx17cm

中国书法从魏晋开始,近两千年间帖学经久不衰,期间在十九世纪初,碑学的开山鼻祖阮元对“碑学”一说的提出,直接影响到了当代。 阮元“身经乾嘉文物鼎盛之时,主持风会数十年,海内学者奉为泰斗焉”,不仅仅实在经学上的造诣,还在数学、天算、舆地、金石、校勘等方面亦多有建树,乾隆、嘉庆、道光三代皇帝对其赞赏有嘉,阮元在广东创办了“学海堂”,梁启超就是“学海堂”培养的不世之材。阮元精于金石,力倡宗法北碑,在《中州金石记》,特别是《南北书派论》和《北碑南帖论》两部著作中,明确提出,学习北碑一系才是学习真正的古法,才能扫除宋明以来心学的浮华与俗媚。他的“碑学”的提出,澄清了传统的两大内涵,即以二王为首的帖学体系,和以汉魏碑版、石刻的北碑体系。同时又将汉晋墓志、山野碑崖提高到书法的层面,在有清一代,使向为文人不齿的民间书法并入书法传统。阮元认为从金农开始,到邓石如、伊秉绶对碑学有模糊认识,难以与“二王”体系相颉颃。他指明了帖碑之长短,辨别碑帖之渊流,总结了自经过金农等灿烂的实践“碑学”,把“碑学”提到了一个理论的高度,完成了中国书法史上的一个大转折。 如果说阮元对碑帖论审美的提出是书法史上的一个转折,那么一定促进了包世臣的《艺舟双辑》进一步将碑派书法的技法理论上升,而对康有为《广艺舟双楫》的问世,无疑起到了奠基作用。前后经过近百年时间完成了“碑学”的确立,从此中国书法史上出现了“帖学”“碑学”两个派系的艺术追求,二者相互争议、相互融合,影响了二十世纪直至今天的书风并引领书法走向了一个新的高度。

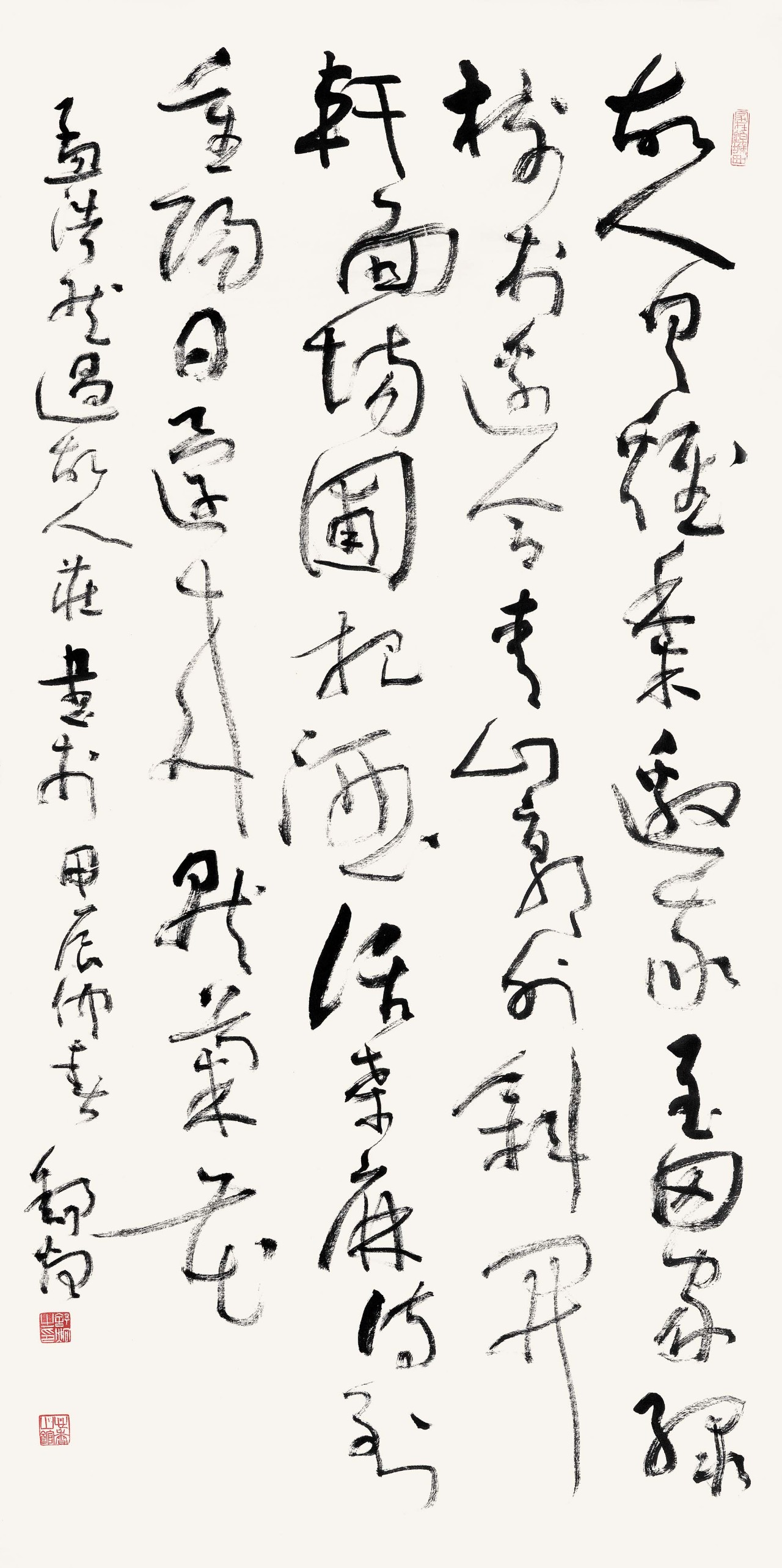

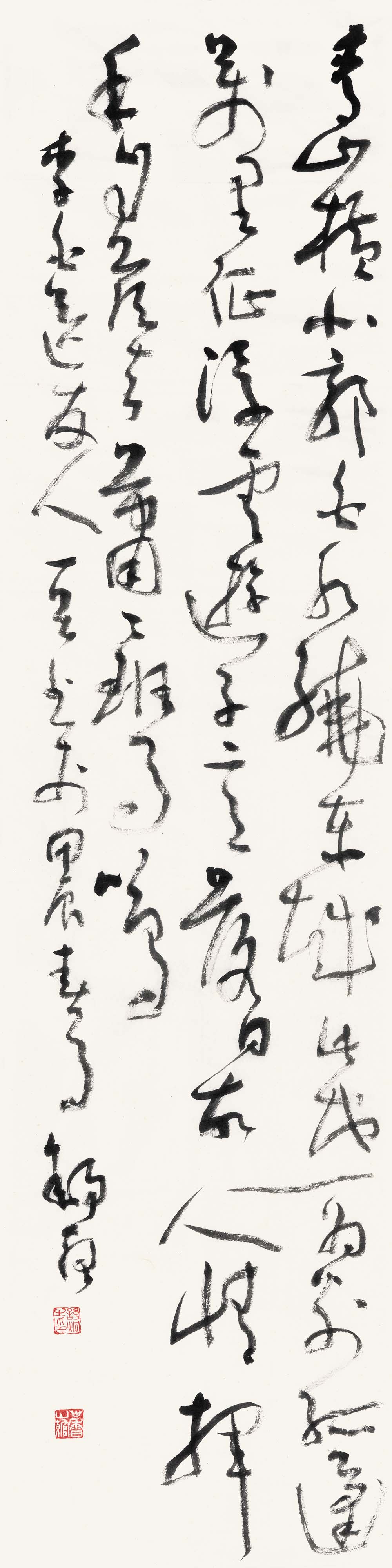

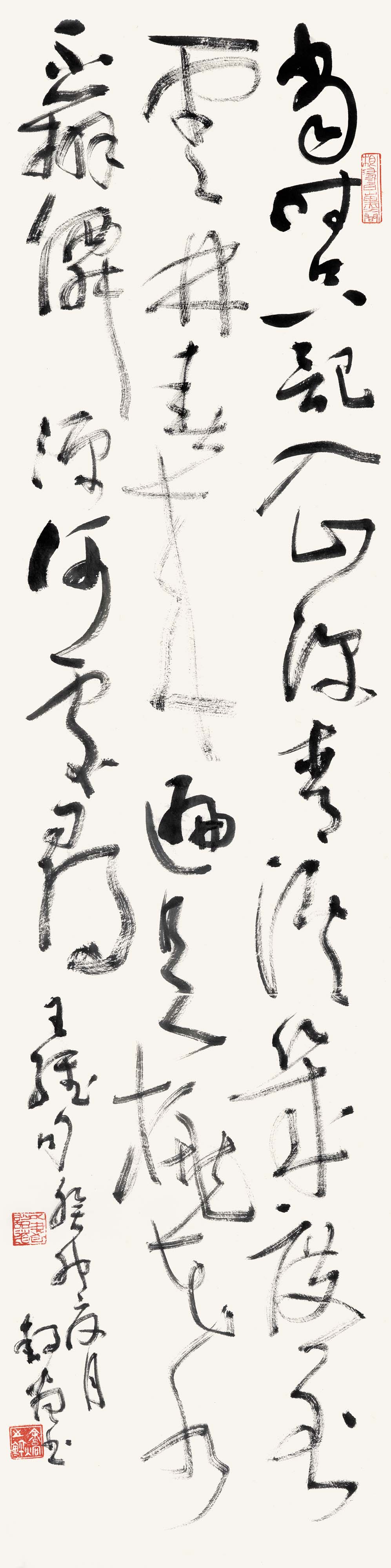

舒炯 草书孟浩然诗《过故人庄》 137cmx69cm

从清代“碑学”的提出到确立,丰富并延伸了“书法是中国文化核心的核心”的文人价值审美。从康有为以降,“碑学”的重要代表人物,特别是四川本土的赵熙、曾默躬、谢无量、张大千,以及与四川具有关系的梁启超、沈曾植、于右任、弘一、黄宾虹,包括张大千的老师李瑞清、曾熙等等,无不是碑学的璀璨人物及推波助澜者,这是这些学贯中西的大学问家对四川的关联以及在全国的影响,时至今日,敢说四川是碑学继承到碑帖融合最好的地域。 李灏,这个社会最底层的人物,却满腹经纶,不仅对经学史籍了如指掌,尤其对书法审美的认知直追秦汉魏晋,可以说是蜀中碑帖融合的代表人物和中继者。在沈尹默为主流的书法时代,用康有为碑学思想,不经意间使他的得意门生刘正成和舒炯跟上了20世纪书法艺术的前沿思潮,特别独钟情于谢无量和刘孟伉,更对舒炯后来在蜀中碑帖融合的成功奠定了基础。

舒炯 行书李白诗《题东溪公幽居》 178cmx48cm

李灏曾多次评价蜀中书家风格比较,更体现了碑帖融合的审美观,“谢无量写帖,但写得朴;张大千写碑,但写得秀。”李灏讲“但写碑,下笔以自然入式,不能造糅,更不能颤抖行笔,以为奇古。”谢无量是“以帖融碑”,而赵熙、曾默躬则是“以碑融帖”。舒炯也继承了“蜀派”书法的特点,走上了“碑帖相融”的道路。在舒炯看来,“最高法就是没法”,“碑帖融合不仅仅是写个贴,临个碑,碑是看不到笔法,要学习质朴与苍茫之气。”张大千对碑学的成功,和李瑞清对碑学的失败,可以看出蜀人在文化继承上的灵活与包容,这是四川百年来碑帖融合最好的原因之一。

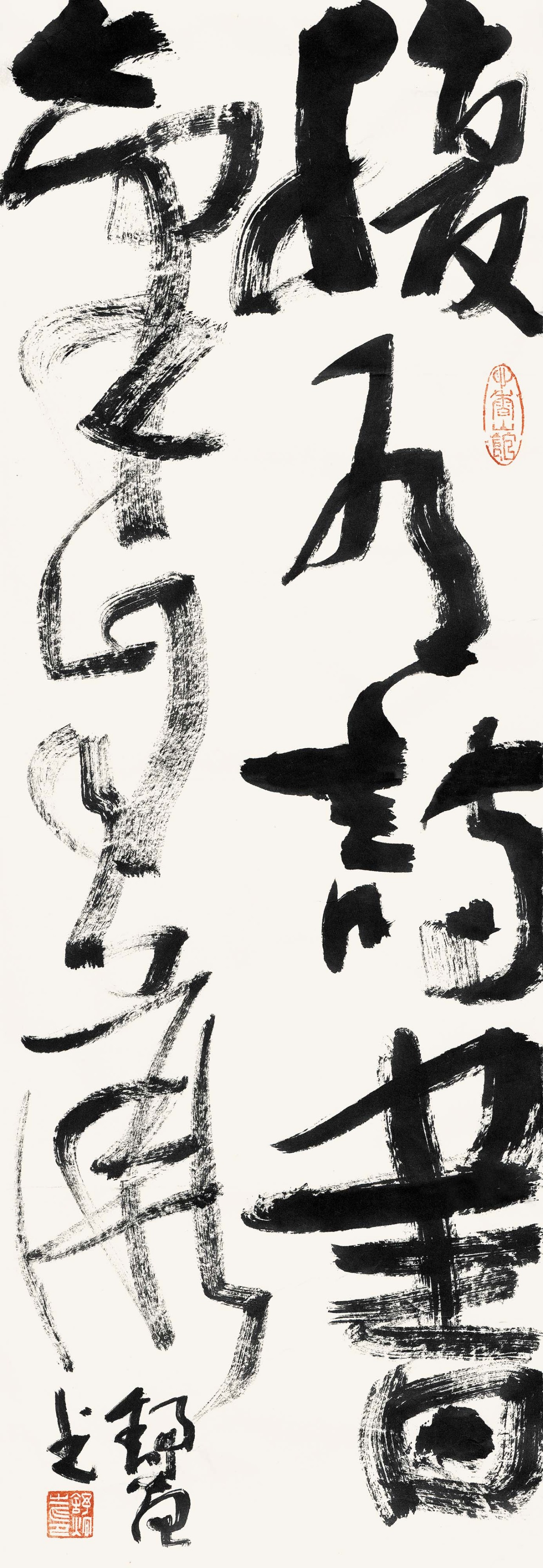

舒炯 草书王维《桃源行》 135cmx35cm

排开全国书法“展览体”书风,以孙伯翔“碑派”为代表的北方书风的雄强与雄阔,以黄惇“帖派”为代表的江南书风的秀美与秀雅,各自都没有做到兼容并包,唯独巴蜀书风兼具了碑帖相融的特点。 20世纪六七十年代,整个社会不过颜柳欧赵几家字体,仅仅过去50年,先进的影像技术不仅仅使二十年前乐于称道的“二玄社”版退居二线,即刻民间秦砖汉瓦、北朝摩崖石刻,更上追到上古青铜铭文及史前文字,这个极度搜寻史料支撑书法发展的今天,更彰显了舒炯在那个年代在李灏身上学到的汉魏齐梁之古意,草隶章楷之变体的弥足珍贵。 舒炯先生论书,常以魏晋之气惯于通篇之中,习贴不仅仅是以形象为主,更重要的是帖中体现的“二王”之高古,魏晋之散淡。又常年深耕秦汉篆隶和六朝碑版,在书法上常看到二爨的影子,但又不是二爨,也常看到石门铭、石门颂、广武将军的气韵,但寻不到痕迹。其大字榜书雄强之气直逼五岳,其小楷笔裹元气又静若西湖,尤其草书起伏跌宕,左右腾挪,萧散自如,自成一家。舒炯先生能够直接登堂入室至秦汉以及魏晋六朝,占据书法思想最自由的魏晋时期的审美高点。并在阮元、康有为定性的“碑学”基础上探究,改变宋元以来轻视篆隶的现象,这是否是舒炯先生书法“碑帖”兼容审美基础呢?

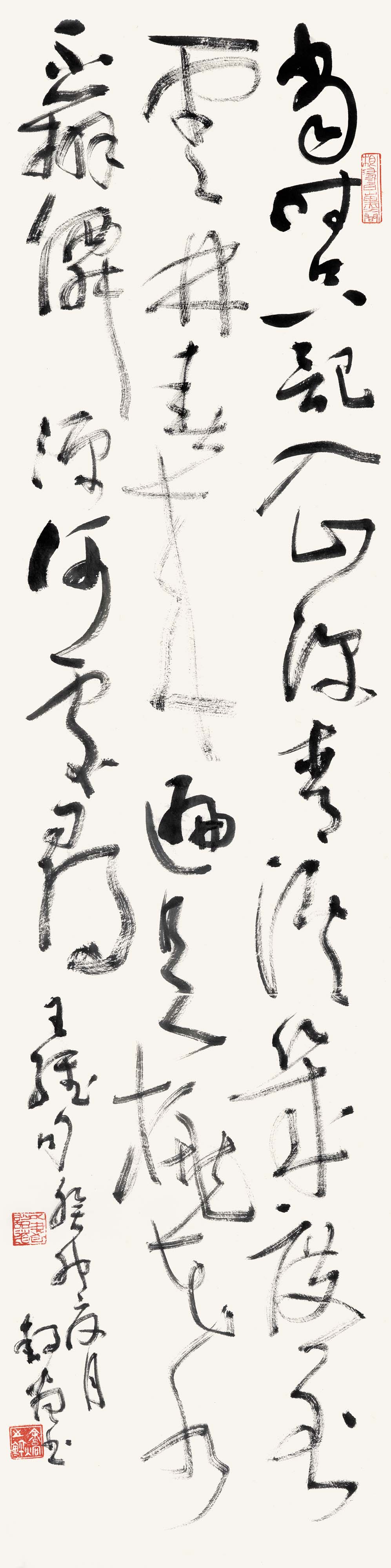

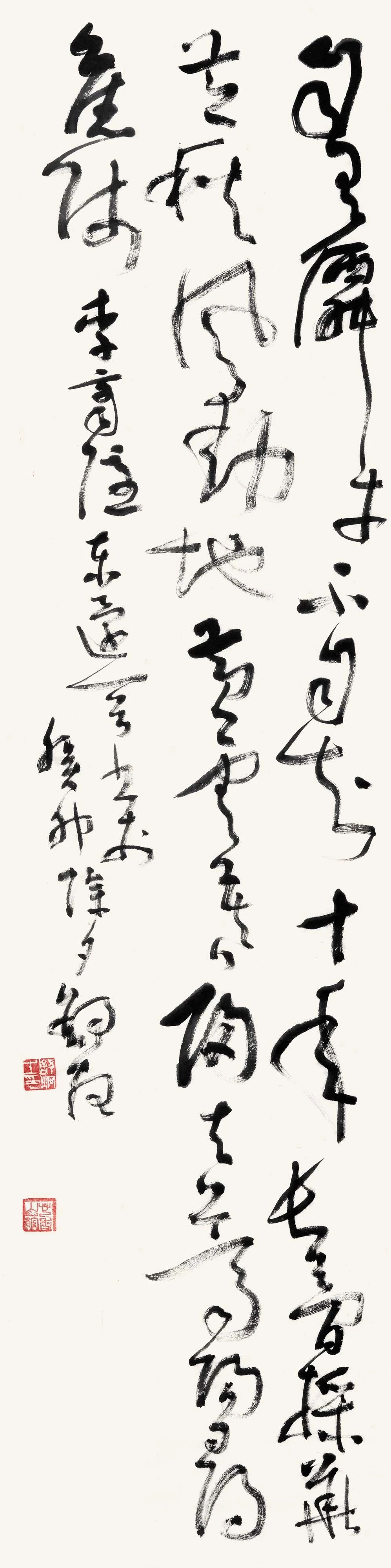

舒炯 草书李商隐《东还》 136cmx34cm

的确,舒炯先生论书,少称“苏米”,这是他对宋意的偏见或者局限,或者是否受他的老师李灏的影响,我不得而知。但李灏老师曾对舒炯说过,“学书当学魏晋之上,不能学唐宋以下,否则境界差矣。”又说“书法自唐以降,粗劣不足观。有之,则五代凝式之风流,北宋南宫之逸丽,山谷之秀拔,蔡襄之奇古,至倪云林之厚拙,具个别致。”作为舒炯的学生,我也反串其行,暨倾慕李灏师爷的学识渊博和书法的高古,也羡慕炯师对秦汉及六朝碑版的捻熟于胸。我很少临摹炯师的作品,在领悟魏晋高古之气后,独喜宋意东坡之坦荡,明态王铎之不羁。这是不是离经叛道没有尊师老师呢?而上世纪八十年代最早入师门的一批已经显名当下,如林元建、刘新德、唐树良、万刚、袁碧秀诸位师兄,以及本世纪追随炯师的“东湖”的师弟们,如蔡知桂、任志宇、吴德华、段竹梅、刘露等,皆能书炯师的作品并同追秦汉及六朝碑版,而我则背道而驰。我极少拿作业给舒炯老师批改,倒是炯师时常给我畅聊古今佛道的玄奥,我想这正是他独具慧眼另辟蹊径之处吧,然而,我“以帖入碑”已悄悄渐进的且碑帖融合了。

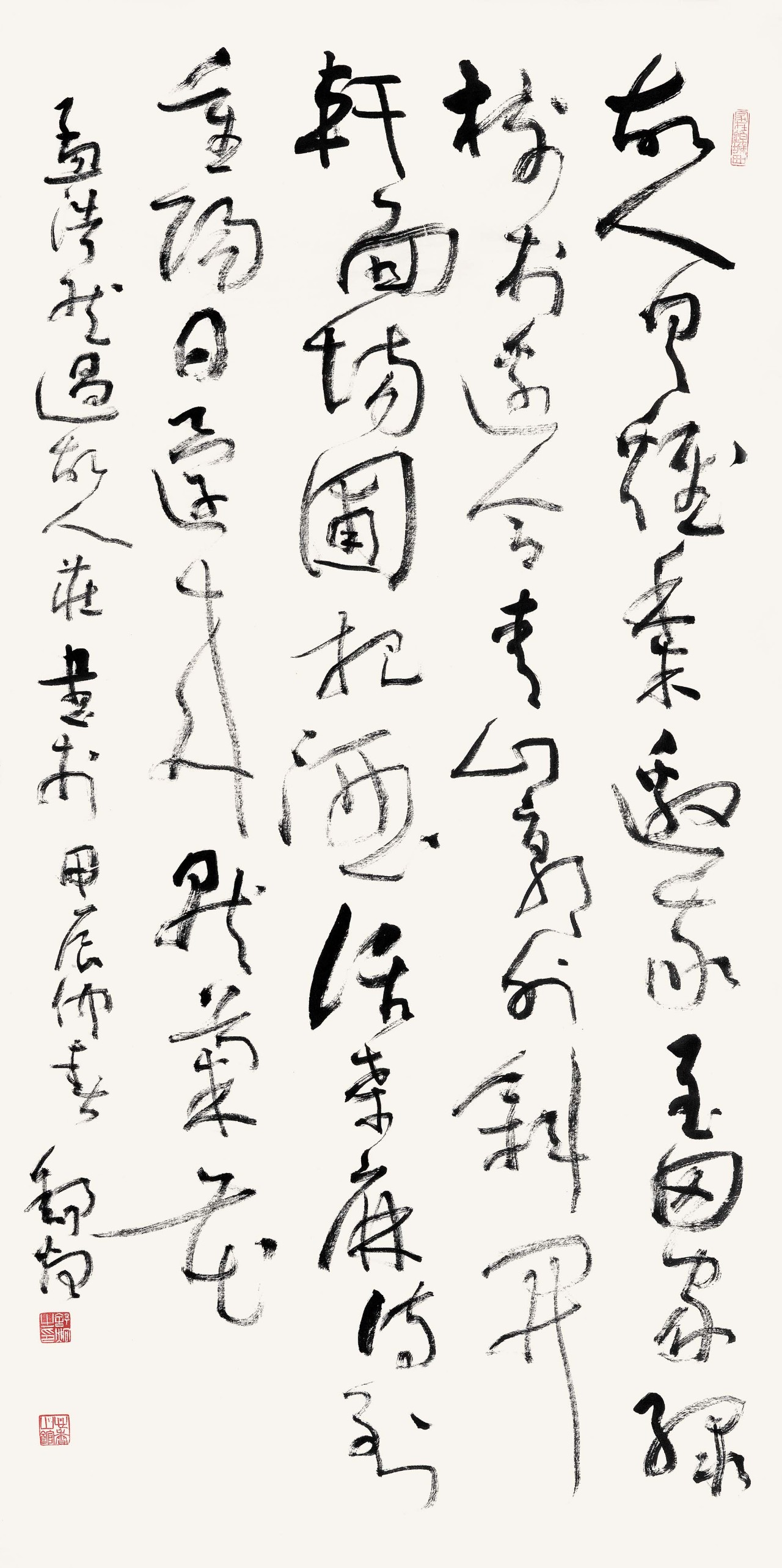

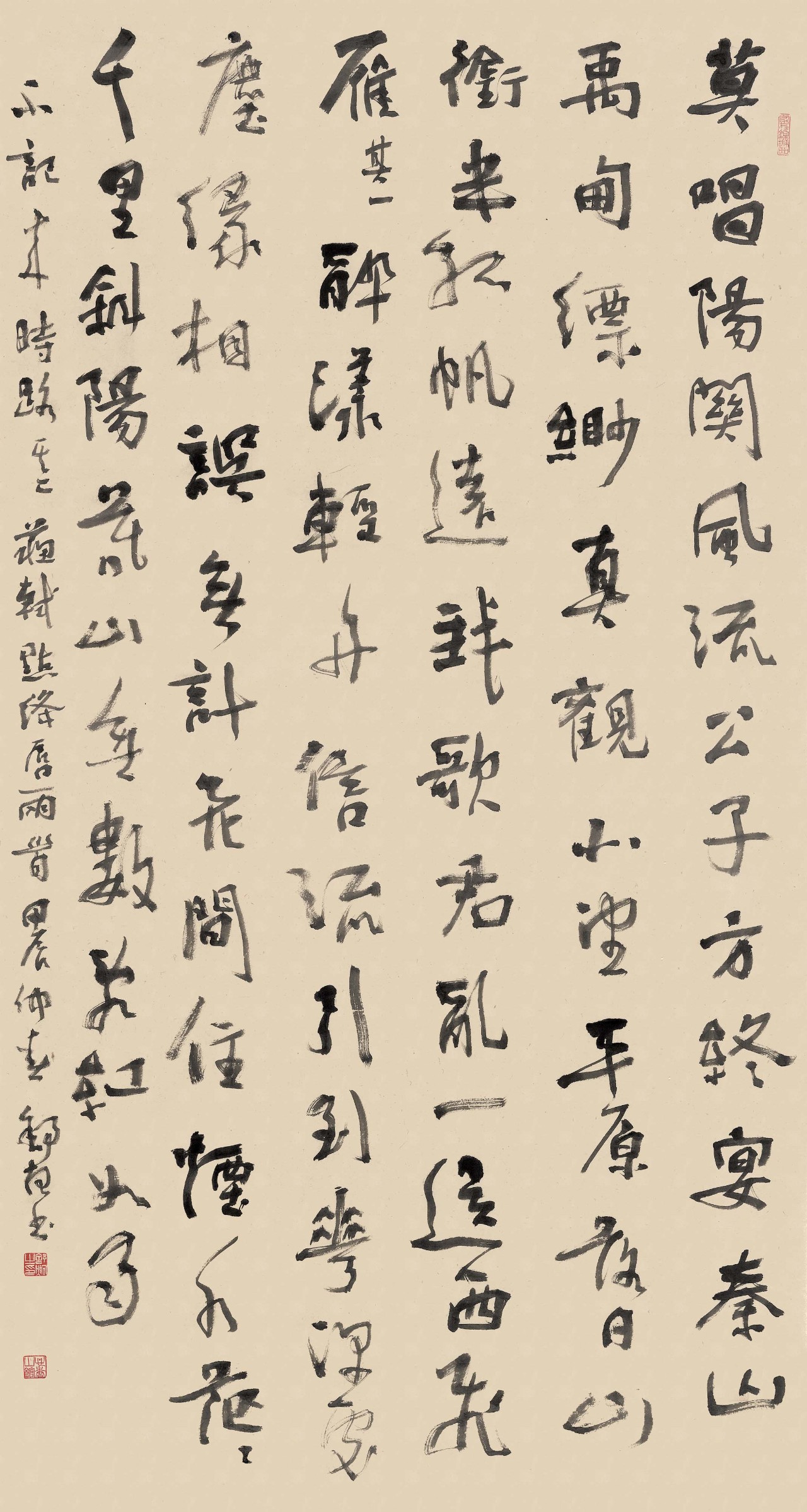

舒炯 行书苏轼词《点降唇·再和送钱公永》 176cmx96cm

世间书家,但凡过早沾染上汉隶及六朝碑版,极少能书张旭怀素王铎之类大草。我很多年前就想,舒炯先生在汉隶及六朝碑版之上,还能以大草畅于笔尖,冠于当世?也就是那很多年前,他告诉我要站在秦汉之上体会大草奥妙。当我深谙魏晋之妙后,我才明白,舒炯先生早已把魏晋“二王”之气惯穿于汉隶六朝碑版之中了。舒炯先生是“以碑入帖”,他的草书大开大合,他在避开“宋元”笔意的同时,却独钟张芝、张旭、怀素和王铎,他说“学碑当感受碑的气息,”这恰恰是王铎对《淳化阁帖》笔法的理解。王铎对《淳化阁帖》的“拓而为大”的不穷究于笔法的临摹,和对魏晋“尚气”审美的追寻,在五百年后找到了知音。 草书是书法里面最难的,当代懂草书者并不多。书法的“中国文化核心的核心”哲学属性和人文价值,特别是书法的原创性书写,在当今书坛并不多见。舒炯先生在1997年《舒炯书法艺术》的自序中,“夫书者,一艺耳,旨在传情。古之圣哲,以斯证道而已,岂有他哉。情生则象显,象显而形式之构成备焉。点顽石以成金,脱凡胎而换骨,非至情何以达此乎?右军之兰亭,鲁公之祭稿,正以其情深意长,感人肺腑而为千古杰作”。他在这里明确的指出,草书的创作,书法的原创离不开情感的表达,草书就是情感的载体。从王羲之的“意在笔先”到怀素“心手相师”,再到苏东坡“心忘于手手忘笔”,舒炯先生已对书法原创以及草书赋情达到了一个“化机”之境。

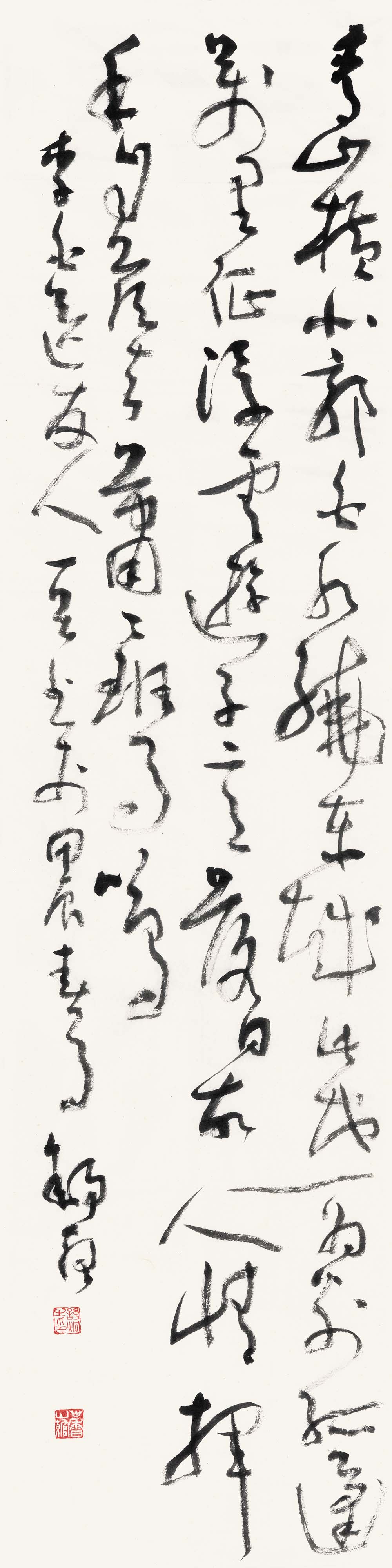

舒炯 行草书李白诗《送友人》 134cmx34cm

2012年春,舒炯先生受中央美院邀请做了一场题为《修炼之道》的书法讲座,我和李骉陪同前往。其中谈到了书法修炼的四个层面,其一是技法的修炼,最终则是大自由大自在。其二是技近乎道,书法既讲技法更重情感表达,在书写中要“写心、写情”。其三是文化的修炼。其四是上升道的层次。我今天在这里,不讨论最基本的技法层次,但那是媒体并不像今天这么发达,而舒炯先生在中央美院全程脱稿的演讲,确实显现了他深厚的功底,至今对业界都具有重要的意义。当年吕洪年先生曾问舒炯,“晓得黑风帕不?”,当舒炯回答“晓得”时,吕老先生很是惊讶,因为他知道正宗主流书法的传承就在舒炯的身上。今天,“学院派”们仍在按部就班的深研着技法,也学西方的形式谈着美学,但对中国本土的先秦哲学和魏晋审美,恐怕没有李灏到舒炯这种民间“隐线”的传承,更不知吕洪年所提的“黑风帕”了。舒炯先生在书法的本体上,显然已将五体融会贯通,在晚清碑学的基础上,上追先秦文字,领会了从王献之破题对书法的创作中的妙用。重要的是他脱离书法本体外,何以将古文诗词,道家修为与佛家感悟同融于书法之中呢?

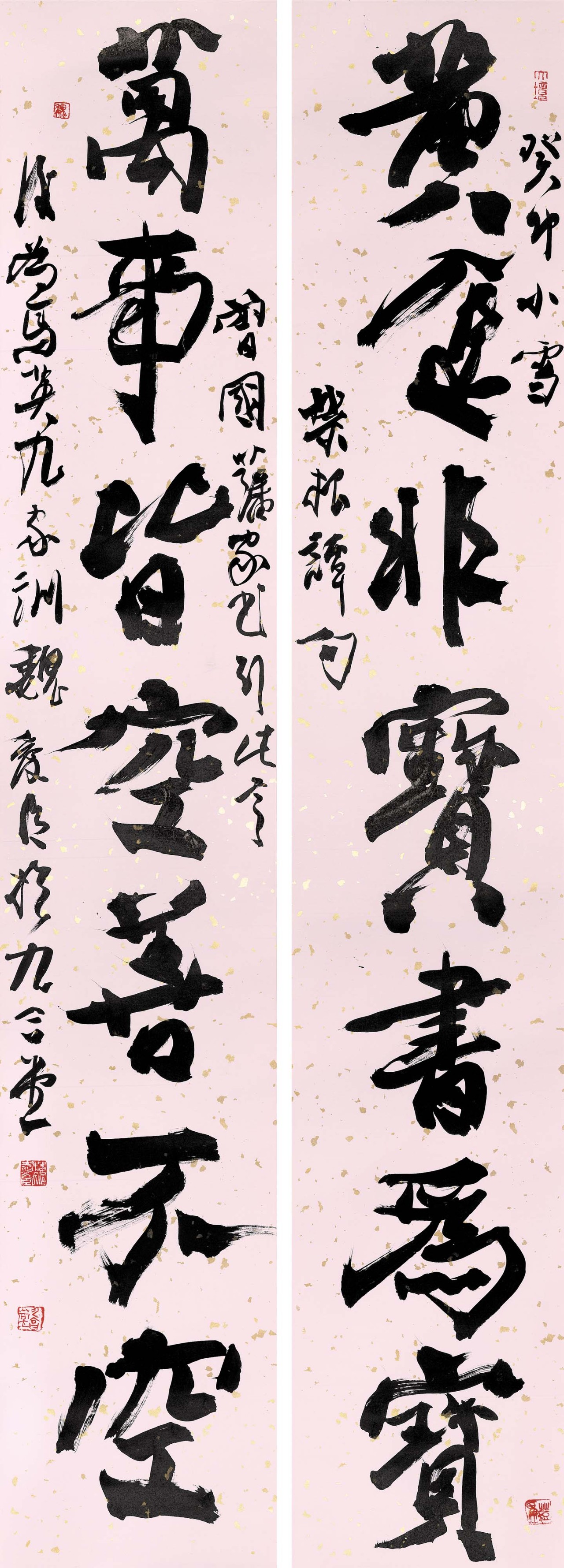

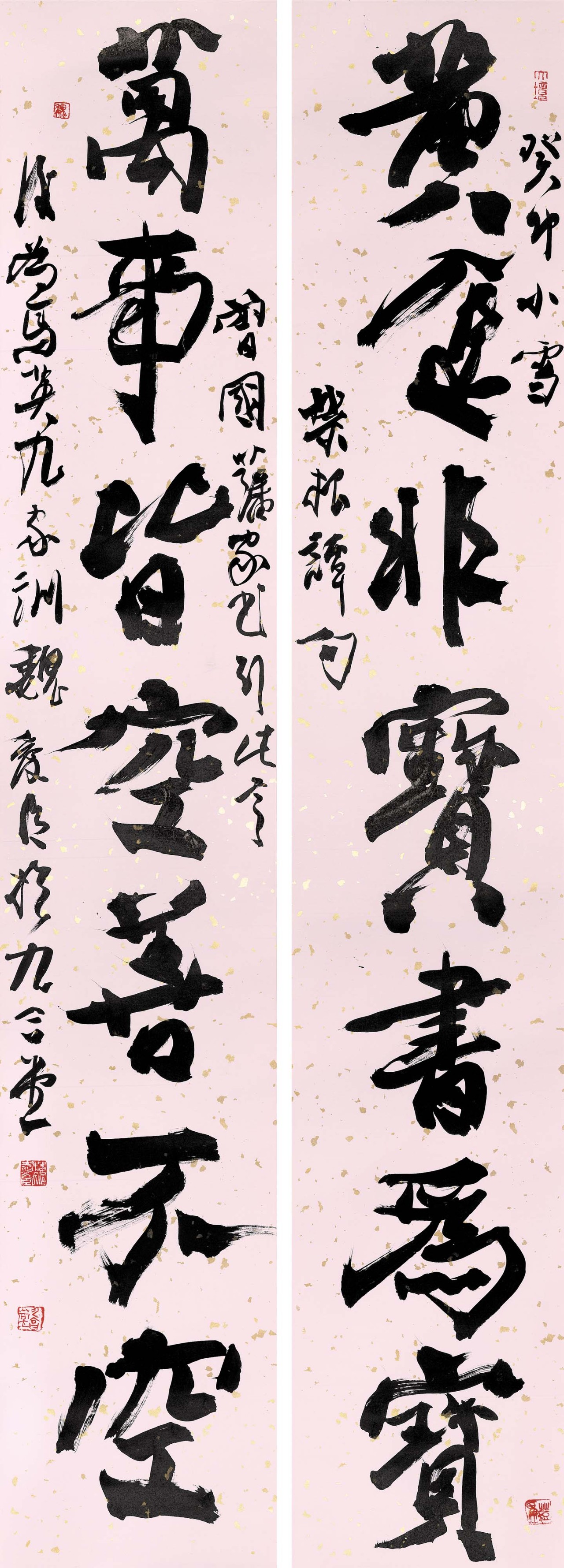

魏爱臣 行书《菜根潭》联句 181cmx32cmx2

我们不得不提他和“大师兄”刘正成共有的另外一位老师孟凌云。如果说李灏传授给了他们书法的本体,那么孟凌云则传授给了他们书法的灵魂。 孟凌云先生是四川儒学的代表人物,文武双修,诗词歌赋、经史子集都十分精通,同时还沉迷于武术,门下有学诗文辞赋的,也有学儒家经典的,还有专门学武术的。刘正成曾说孟凌云作诗敏捷,号称“小八叉手”,传说温庭筠号称“八叉手”。刘正成继承了孟凌云“文”,论书从来不起底稿,向来一挥而就。舒炯则像另一位老师李灏所教,是“瓜熟蒂落、水到渠成,”从舒炯在上述的“自序”中的古文修养,和他转学的《书法赋》,就可窥见在孟凌云处的所学。然而舒炯在孟凌云门下不仅仅是学习儒家经典,在与孟凌云第一次见面时,先生就告诉他“修文必备武”。春秋时期都是指“文士”和“武士”,“文士”修文,但是要有“武”作为支撑,“武士”练武,但是要有“文”作为内在的支撑。最后它的“文”和“武”才能达到一定的高度,即“文武双修”。孟凌云先生教给舒炯的“文武”两条路共行,而今天舒炯先生每天在“武”的修炼上,极少人知道他的内家功底,这也就是我们看到舒炯先生的书法为什么能笔挟元气的原因。当然,刘正成老师也会武,早年的一场重病,慢慢也靠修炼武学,身体才日益渐强,乃至今天快八十的高龄,仍然轻松地奔走于全国各地,为《中国书法全集》奔走呼吁。 每每和舒炯老师在一起,他都在有限的时间向我灌进他对“佛道”的理解与“内功”修炼,体内之气如何运转,书法之气又如何与体内之气相合。“书法的创作的好坏,归根要有身体的强健,修身养性”。二十多年中,我从不懂到懵懵,到有所明白,到可以用在书法的创作之上,但直到今天,我还是没有明白,也没有修炼所谓的“内功”,其实我非常想达到他的“修身养性”境界,只是以没有时间为由,迟迟没有启动。 中国人观察世界以及处事方法都体现了阴阳衍化的思想,以他平他的理念同样体现在书法上。道家的六十四卦就是刚柔相推而生变化,“一阖一辟谓之变,往来而不穷为之道。”《吕氏春秋大乐》说“音乐之所由来者远矣,生于度量,本于太一。阴阳上下,合而成章。”书法艺术的哲学基础是阴阳法则,亦即对立统一法则,有聚散,有刚柔,有正与险。 舒炯先生常说,孙过庭“初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。”平正过后要“务追险绝”,就是要让字有动态,要造险;造险过后则是“复归平正”。这个平正不是最开始的平正。初始的平正是指四平八稳、规规矩矩,最后的平正是包容了各种变化后的平正,是在对立中求得了平衡。正如郑板桥“江馆清秋,晨起看竹,烟光,日影,雾气,皆浮动于疏枝密叶之间,胸中勃勃,遂有画意。其实,胸中之竹并不是眼中之竹也。因而磨墨、展纸、落笔、小作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。”一件书法作为一个完善的统一体,其实是充满了矛盾的,关键是如何平衡矛盾,刘熙载说“无法之法”“不工者工之极也”。 几年前,宗性大和尚托我转给舒炯老师一件他自己的书法作品,宗性大和尚自从到了北京之后,受中国佛协的规定,极少给外面写字。我惊诧于宗性大和尚对舒炯老师的尊重,也惊诧于舒炯老师在佛学方面的修为。他说,李灏和孟凌云两位老师对他的影响极大,他们教会了舒炯如何修炼心性,追求精神的高度。每次相见,舒炯老师除了谈道家的修炼之外,也常常给我提起他在佛学方面的见解。有一次和宗性大和尚在文殊院谈到阿赖耶识,谈到六祖,这些都给我留下了极深的印象,正是舒炯先生在心性上的修炼,吸引了方外的广慧大和尚,仁法大和尚、宏开法师、慧光法师等追随其在书法左右,这在书法界是件奇事。魏爱臣 行草书古诗一首 184cmx48cm

2018年的冬天,我与师门蔡知桂还有省书协王道义秘书长一起陪舒炯老师前往潮汕惠来十力禅院,拜会了仁法大和尚,第三日前往福建泉州大开元寺拜谒弘一法师。然而,初来乍到,人生地不熟,到了大开元寺才知道弘一法师书法馆闭馆维修。不知是在我介绍完舒炯先生的身份后,还是舒炯先生在佛学上的修为,居然寺院主持法一大和尚亲自出来迎接,并打开了已经闭馆三个月的弘一书法馆供我们一行参观。中午,法一大和尚还专门委托福建佛教艺术促进会庄昭植主任,亲自在泉州的老街宴请我们吃最著名的“姜母鸭”。今天我们西方证明了量子纠缠的存在,但我们东方的天人感应还在被自己认为玄学或不存在,舒炯先生对弘一的虔诚是否得到了感应呢?但佛门确实打开了。 舒炯先生爱说“书法对之于我,实际上是生命的另外一种形式。”肉体的生命,每个活生生的人都有;但另一种生命,它是一种精神的生命,这个是通过我们的学习、修养所获得的。人的一生中,除了肉体的生命,更重要的还有另外的一种形式,就是精神的追求。书法不仅仅只是写字,书法包含了一个人全身心的一种展现,即所学所为,在社会生活中的一切,都在书法中体现出来。这需要不断的修行,知行合一。佛家有种说法是“种子与现行”。种子就是我们心灵世界存在着潜在的影响因子,通过我们这一生的学习,作为我生命的另外一种形式的书法就是我的“种子”展现出来的一种状态,即它的“花”,而我艺术所取得的成果,达到的高度,就是种子的“果”。 我想,舒炯先生和我们的那次泉州拜谒弘一法师之行,就是佛家所说的“种子与现行”。 舒炯老师自出道之始,从1997年的舒炯书法艺术展,到色相非相,再到草堂寻梦,再到内外星河,他的斋号也从观云堂到瞻景堂再到心香山馆,他体会到了书法的“道”。追随他学习书法的更不下几百人,其中不乏年龄超过他的上世纪八十年代初的我的师兄们,而我作为衔接前后两个时期师门的“关键人物”,见证着“舒门”变迁。“师者,传道受业解惑也”,舒炯先生与其弟子的展览亮相于观众,完成了从个体到群体的转变,这足以安慰他的老师李灏先生和孟凌云先生,他站在李灏老师的肩上,开宗立派,做到了“室度心香”。 刘正成老师在中国美术馆“江山寻译”的个人书法展时,作了《众里寻他千百度》的自序,我作为刘正成老师和舒炯老师二人的弟子,今领其意,给舒炯老师写了《望之如云,灯火阑珊》的序。 如今,横跨50年间距的弟子们,汇聚一堂,共为舒门的传承与发扬做着各自的贡献,而我在此稿即将刊印的前夜,感慨万千,在大家的不尽催促中,不知所云。